Mussy-sur-Seine est une curieuse petite ville à bien des égards.

Village gallo-romain puis bourg médiéval fortifié par la volonté des seigneurs du lieu, les évêques de Langres, la cité conserve de nombreux témoignages de son passé médiéval, résistant et industriel.

Mussy, nommé Musiacum, a la terminaison iacum en latin, est commune à un grand nombre de noms géographiques gaulois. On retrouve des documents indiquant le village sous l’occupation romaine.

A l’époque, les forêts étaient grandes et il n’y avait presque pas de cultures. Le village était entouré de collines et surtout caché dans le bois près de la rivière. C’est sans doute l’origine du nom de Mussy qui dans le langage celtique, Mus signifie caché et sy signifie rivière.

De 407 à 987, Mussy est rattaché à la Bourgogne. Les Burgondes s’implantent également dans la région avec l’accord des Romains en 443. Mussy devient ensuite une ville du royaume de France, incluse dans la province de Champagne. Entre 1255 et 1464, à la suite de guerres contre la Bourgogne Mussy est sous tutelle du duché et depuis 1790 fait partie au département de l’Aube.

Fortifiée au Moyen-Age, Mussy appartient aux évêques de Langres d’où son nom jusqu’à la révolution de Mussy-l’Êvèque. En avril 1218, l’évêque de Langres, Guillaume de Joinville, fonda en l’église de Mussy un chapitre qui fut supprimé en 1779.

Il y a deux sources à Mussy, et comme de coutume en nos contrées, les évêques donnèrent des noms sous l’invocation des saints afin de faire oublier le culte des eaux. L’une est Saint-Nicolas et l’autre Saint-Hubert. Il existait un moulin depuis, au moins 1207 prés du hameau de Lisle sur l’île de la papeterie, qui fonctionna jusqu’au milieu du xviiie siècle dont le papetier le plus connu était la famille Bernard. Ce moulin était la propriété du chapitre de la ville.

En 1269, l’évêque de Langres réunit la Seigneurie de la ville et ses successeurs y bâtirent un château d’été qu’ils construisirent au 18e siècle. Dès le Moyen-Age, Mussy était le siège d’un bailliage épiscopal et d’un grenier à sel. On trouve des serfs à Mussy jusqu’en 1269. Il est certain que d’après des documents il n’y en a plus en 1464, probablement à la suite de l’invitation faite par le roi Louis X et son décret de l’affranchissement de la servitude en 1315. Les Juifs y avait un quartier réservé. De ce riche passé témoignent encore de nombreuses maisons intéressantes.

En 1654, l’évêque de Langres Sébastien Zamet établitdes ursulines de Châtillon à Mussy-l’Evêque, d’où elles essaimèrent. En 1944,le maquis de Mussy-Crancey, qui combattit les Allemands en bataille rangée, fut un des principaux du département.

Patrie du poète Edme Boursault (1638-1701); c’est au château de Mussy, dont son père êtait gouverneur pour son oncle, l’évêque de Langres Gilbert de Montmorin, que naquit le 15 août 1768 la tendre amie de Chateaubriand, Pauline de Beaumont.

Curiosités :

Villa gallo-romaine; hypocauste. Sarcophage de l’époque franque.

Le Château de Mussy Sur Seine

Même si la ville avait des fossés en 1153, il n’est pas cité de château, en 1232 il y a un châtelain à Mussy qui devait être installé en un château. Au cours de la guerre de Cent Ans le château est le siège de maint combats : mai 1431, le château tenu par les Anglais est repris par Charles VII ; juin 1433 le duc de Bourgogne y met le siège est prend la ville ; décembre 1440 prise par Alexandre Bâtard de Bourbon ; 1474 les bourguignons tiennent la ville et Claude Dinteville en était le gouverneur. Le 24 avril 1617, un incendie ravageait le château, l’évêque Zamet fait citer la femme du receveur alors présente ; le château servait de garnison aux troupes du roi de lieu de stockage des deniers de l’État ce qui valu une remise pour huit années pour ces décimes dues, 1 300 livres par an. Un mémoire de 1735 nous le présente prés de la collégiale, enceint de fossés et d’eau et un place était devant les deux corps de bâtiment flanqués de deux ailes en briques et pierres blanches et couvert d’ardoises. Il avait un jardin donnant sur la Seine. Il était vide de tout meubles en 1724, eu des réparations en 1773 faite par l’architecte Antoine et la réception faite par François Buron nous en donne une description, le rez-de-chaussée fait à neuf n’avais pas de décoration.

Hôtel de ville

Vestige du château d’été des évêques de Langres, dont cheminée aux armes du dernier évêque qui l’ait possêdé, Guillaume de la Luzerne. Tour 12eme. Grenier à sel 15eme. Maisons intéressantes 15e/16e.

L Église

l3e/l6e (MH) : construite sur le modèle de St-Urbain de Troyes ; tombeau l4e avec gisants probablement du bailli Guillaume de Mussy et

de sa femme, très riche ensemble de statues* (C) 14e/16e. Descente de Croix l6e, restes de vitraux (C) l4e/l6e. Chapelle St-Roch. Chapelle Ste-Elisabeth.

Place du canal

La croix sur la place est du 16e (Monument Historique)

Musée de la Résistance, à la mémoire des morts du maquis de Mussy-Grancey et de la Résistance dans l’Aube.

La médiévale, résidence d’été des évêques de Langres. Le bourg conserve de nombreux témoins de son passé tumultueux notamment sa monumentale collégiale et sa splendide statuaire du XVIème ainsi qu’un surprenant dédale de rues tortueuses et pittoresques.

Les épaisses forêts de Mussy ont abrités le plus important maquis du département durant la seconde guerre mondiale, un musée de la résistance rend aujourd’hui hommage aux résistants.

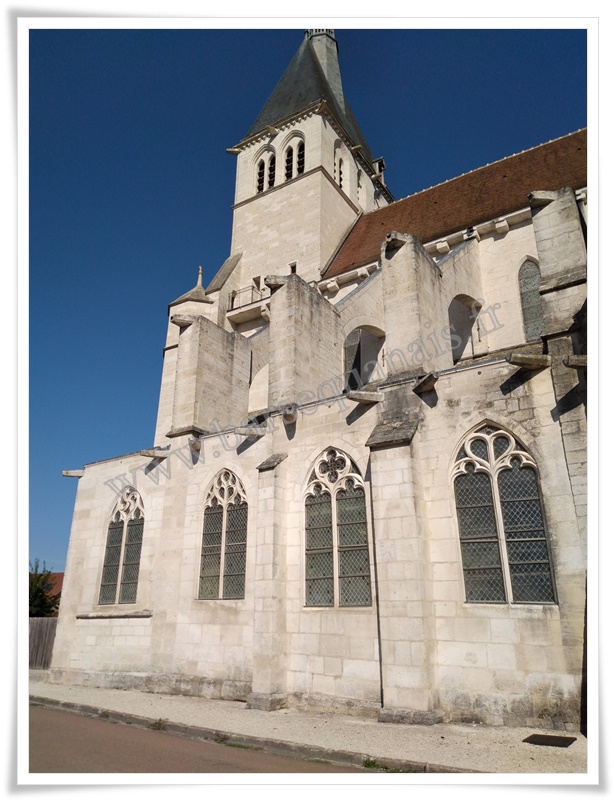

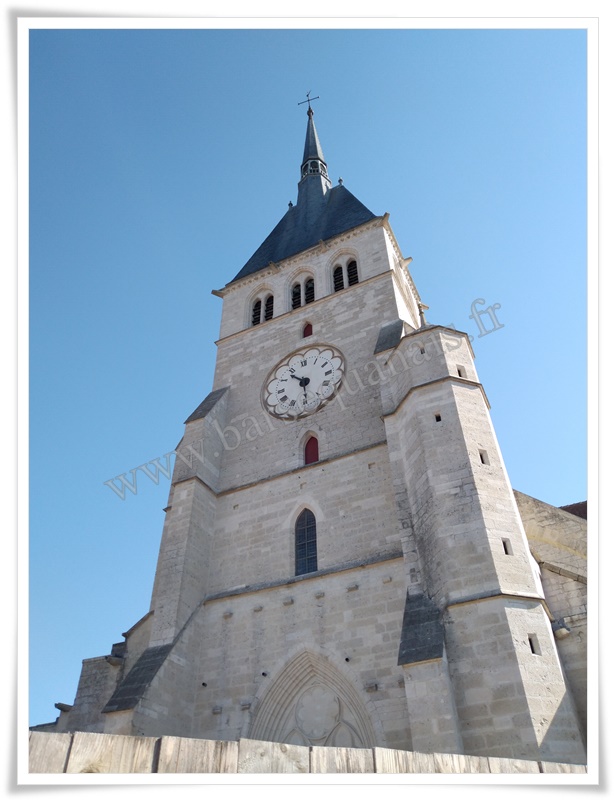

La collégiale Saint Pierre-ès-liens

L’église Saint-Pierre-ès-Liens, classée monument historique dès 1840, est une Collégiale. Au Moyen-Âge, elle est régie par un chapitre de 13 chanoines.

L’église est construite à la fin du XIIIème et les chapelles y sont ajoutées au XVIème. D’influence champenoise, bourguignonne et anglaise, cette « petite cathédrale » représente un jalon incontestable dans l’histoire du gothique.

L’architecture très sobre de la Collégiale, est enrichie par l’atelier de sculpture de Mussy qui réalise au XIVème siècle des œuvres de très grande qualité. La Collégiale abrite aussi des vitraux remarquables du XIVème, du XVIème et du XIXème

.

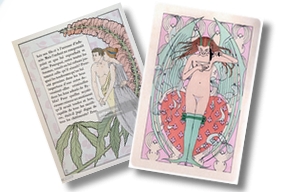

En entrant dans l’église par la porte principale on observe en allant à gauche (1ère chapelle), le vitrail du XVIème représentant l’Arbre de Jessé (arbre généalogique de Jésus). En continuant vers l’autel en longeant le côté gauche de l’église, on admire le remarquable tombeau de Guillaume de Mussy et de son épouse Jaquette ou Jacotte. Guillaume de Mussy, vassal des Comtes de Champagne puis du Roi de France Philippe le Bel a financé la construction de la Collégiale.

Tombeau avec gisants de Guillaume de Mussy et de son épouse : sein d’Abraham. 1er quart 14e siècle probablement du bailli Guillaume de Mussy et de sa femme,

Puis on peut admirer un vitrail en grisaille et jaune d’argent du XIXème représentant des Saints et des Saintes (Lucie, Elisabeth Marthe, Augustin, Paul, Pierre et Michel). En se rapprochant encore de l’autel et sur la gauche on peut admirer un vitrail du XVIème représentant Adam et Eve dans le paradis terrestre proche de « l’Adam et Eve » de Dürer (notamment par la position frontale d’Eve et sa chevelure). Derrière l’autel (abside), la Collégiale offre aussi à ses visiteurs un ensemble de vitraux de facture bourguignonne qui datent de la construction de l’église (XIVème).

A la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, la vitrerie se trouve dans un mauvais état général. En 1876, la baie d’axe est ouverte et on y installe une verrière consacrée à saint Pierre-ès-Liens, offerte par la famille Legoux-Monginet. E. Didron mène les restaurations des verrières de l’abside dans les années 1890. Il remet à neuf la moitié de la superficie des grisailles et un peu plus de 2 m de vitraux colorés. Il intervertit également des vitraux figurés. Simultanément, les bas-côtés du chœur reçoivent de nouvelles verrières. Le peintre-verrier F. Gaudin crée une grisaille historiée relatant la vie de plusieurs saints, et son confrère L.O. Merson réalise une Apparition du Sacré-Cœur surmontée d’un Calvaire.

De la gauche vers la droite on observe une Vierge à l’enfant avec le couple de donateurs ainsi que les armoiries de Guillaume de Mussy, puis un calvaire, et enfin sur le vitrail de droite Saint Pierre entre un abbé (peut-être Saint Bernard de Clairvaux) et un Évêque.

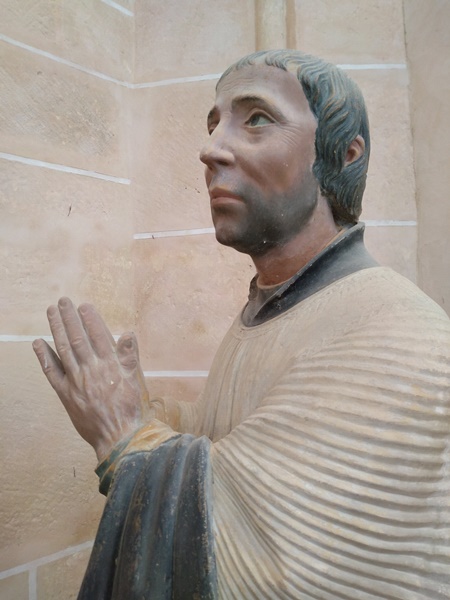

Sur un côté de l’autel, admirez la statue polychrome du Christ aux liens, véritable chef d’œuvre du XVIème siècle (date de 1509) représentant Jésus dévêtu, attendant son supplice.

Enfin, en continuant vers la droite dans la nef Sud, on peut admirer un vitrail du XVIème de l’Annonciation (Message de l’ange Gabriel à la Vierge Marie, lui annonçant qu’elle deviendrait la mère du Messie). Dans le baptistère, ne manquez pas d’observer la statue de Saint-Jean-Baptiste, réalisée dans la seconde moitié du XIVème siècle, aussi de qualité extraordinaire.

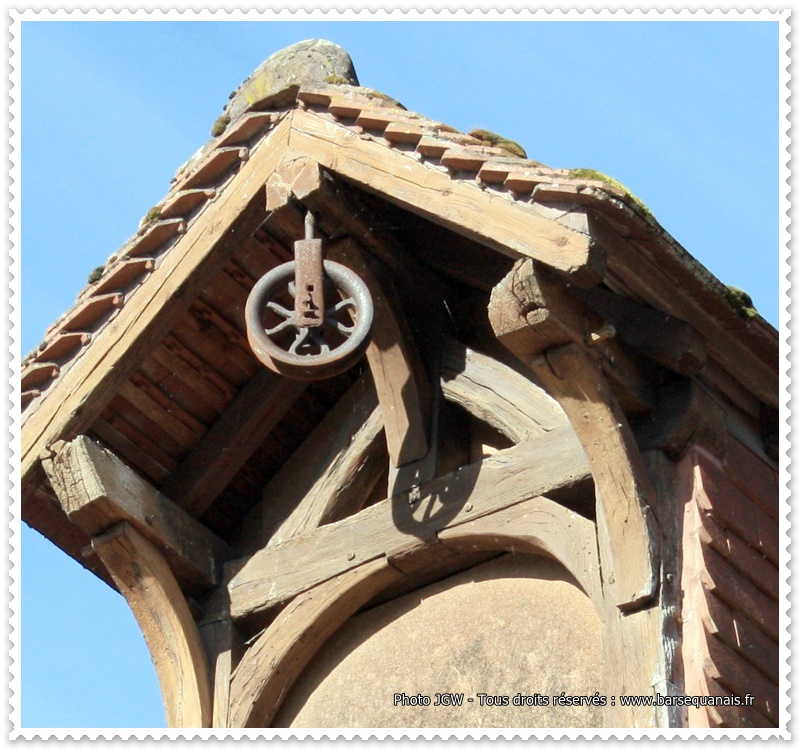

Des visites guidées permettent d’accéder à la merveilleuse charpente de la Collégiale, après avoir emprunté un escalier à colimaçon .

L’église Saint-Pierre-ès-Liens de Mussy-sur-Seine date de la fin du XIIIe siècle. Sa construction est attribuée à maître Geoffroy, architecte demeurant à Mussy en 1297,

Fonts baptismaux datant du 17e siècle (?)

l3e/l6e (MH) : Elle est construite sur le modèle de St-Urbain de Troyes. L’élévation du chœur s’inspire de celle de Saint-Urbain de Troyes et les verrières y occupent la même place prépondérante, sur deux niveaux. La Collégiale du XIIIème siècle surprend par ses proportions dignes d’une petite cathédrale.

L’église comprend une haute nef à trois vaisseaux de quatre travées bordées de chapelles latérales. Classée monument historique depuis 1840, la Collégiale Saint-Pierre-ès-Liens est une perle du gothique champenois, bourguignon et anglais. Construite au XIIIe siècle, cette « petite cathédrale » abrite des vitraux remarquables et des œuvres de l’atelier de sculpture de Mussy.

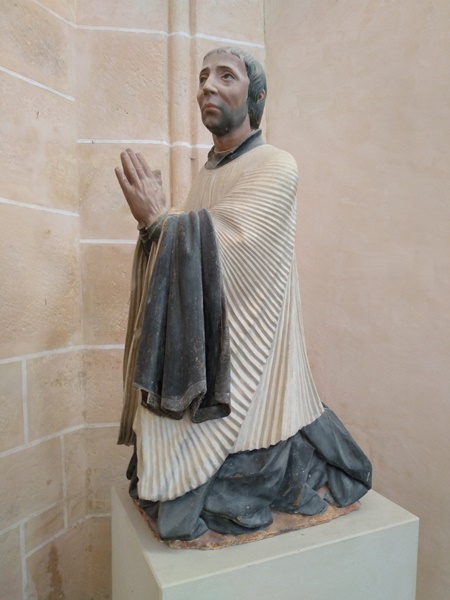

La Collégiale de Mussy est incroyablement riche en statues. Un atelier de sculpture était autrefois installé dans la ville, ce qui explique cette abondance de chef d’œuvres : Véritable Musée, l’église de Mussy abrite plus de 60 statues !

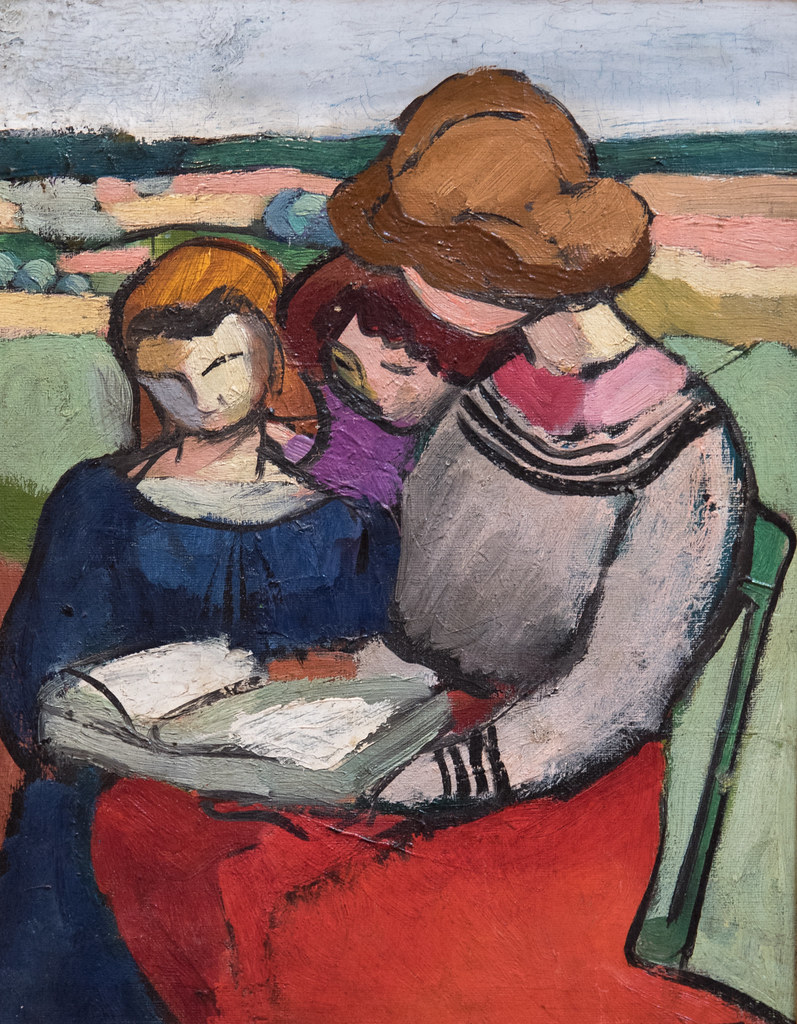

En voici d’autres parmi les nombreuses merveilles de l’école de sculptures. Ci-après, le groupe sculpté (petite nature) : Vierge de Pitié

Groupe sculpté 3e quart 17e siècle : Saint Côme, saint Damien.

La Collégiale de Mussy est incroyablement riche en statues. On dit qu’un atelier de sculpture était autrefois installé dans la ville, ce qui expliquerait cette abondance. Véritable Musée, l’église de Mussy abrite plus de 60 statues !

Ci-après, Saint Jean-Baptiste, de près de deux mètres, qui allie la grâce de la sculpture de l’école Champenoise à la vigueur du style bourguignon. Il est daté fin XIIIème, début du XIVème siècle.

Statue (grandeur nature) milieu 16e siècle (?) : Chanoine Bréjard en prière

Visite de la charpente de la collégiale de Mussy-sur-seine

Des visites guidées sur réservation conduites par Mme Sarah HACQUART permettent d’accéder à la charpente spectaculaire de la collégiale. Lors du début des travaux de rénovation, Sarah elle me pardonnera cette familiarité) est tombée amoureuse de la charpente.

L’envie de partager ce lieu si magique avec d’autres personnes désireuses de la découvrir, nait en elle mais elle se dit qu’une simple visite ne serait pas à la hauteur de la beauté du « spectacle », fruit du compagnonnage du devoir. Elle eut l’idée de créer l’histoire fictive d’un compagnon du devoir venu ici pour participer à la construction de la charpente.

C’est donc en écoutant ce récit que vous passerez un moment inoubliable ponctué de chants et d’une narration dont seule Sarah possède le secret. Un grand merci, vraiment …

Bois, forêt. Vallée de la Seine. Vignes AOC « Champagne ».

À propos de cette politique de cookie : Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation sur le site. Hors de ces cookies, les cookies classés comme nécessaires sont stockés dans votre navigateur car ils sont essentiels au fonctionnement des fonctionnalités de base du site. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de désactiver ces cookies. Toutefois, la désactivation de certains de ces cookies peut avoir une incidence sur votre expérience de navigation.

À propos de cette politique de cookie : Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation sur le site. Hors de ces cookies, les cookies classés comme nécessaires sont stockés dans votre navigateur car ils sont essentiels au fonctionnement des fonctionnalités de base du site. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de désactiver ces cookies. Toutefois, la désactivation de certains de ces cookies peut avoir une incidence sur votre expérience de navigation.